日記帳

nukuiroストール展開催中

本年も宜しくお願い申し上げます

うれし・樂し・長襦袢展 開催中

バティック布を名古屋帯に

お客様がお持ちになられた

お洒落なインドネシアのバティック布

巾 111cm 長さ 198cmの大きなサイズです

こちらを名古屋帯にお仕立てされたいとのご相談を承りました

名古屋帯は芯入りのお仕立ての場合

巾:9寸(約34cm)

長さ:9尺5寸(約360cm)以上は必要となります

こちらのバティック布は縦に3等分で巾も長さも十分に足りそうです!

ベテランの帯の仕立て屋さんが柄の出方を考えながら

見事に名古屋帯にお仕立てして下さいました˖ ࣪⊹

繋ぎ目もほぼ見えない

お太鼓柄も前柄も100点満点の素敵な帯が完成です‧˚✶

地紋も際立ち紬の着物と相性抜群のお洒落な名古屋帯に大変身!

バティック布やタイシルクなどの大判の布は

名古屋帯にお仕立てが可能です

お気軽にご相談くださいませ

琉球染織の旅 〜 美ら布をもとめて 久米島紬編 〜

旅の最後は沖縄県の離島の一つ久米島へ

重要無形文化財 久米島紬の産地です

海がとっても綺麗でダイビングスポットとしても有名です

久米島紬は日本の紬の発祥の地ともいわれ

沖縄本島・奄美大島を経て日本全国に紬絣の技法が伝播されていきました

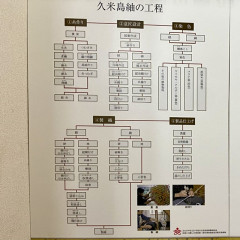

久米島紬は全て手作業で

反物になるまでの作業を一貫して一人の織子さんが行います

分業で制作されることの多い着物ですが

久米島紬は伝統を踏襲し全ての工程を1人の織子さんが担います

デザインに合わせて絣を括り糸を草木や泥で染めます

泥染に使用する泥池は久米島の中で1箇所しかないそうです

農薬が入らない様にサトウキビ畑から離れた場所にある泥池

ボートに泥を入れて袋に入れて採集されます

ちょうど糸染めをされているところを見学させていただきました

何度も繰り返し染液の中に入れて染め出します

こちらはグール(オキナワサルトリイバラ)から染め出される茶褐色系の色です

絣括りしているところには染まりません

久米島の天然の草木からは様々な美しい色が染め出されます

実際に拝見した工程はほんのごく一部分でしたが

この全工程を全てお一人で行うということに久米島紬の魅力がぎゅっと詰まっていると感じます

やっと機に糸がかかる頃には作業も終盤です

大きな柄はかつて位の高い方が着ていたそうです

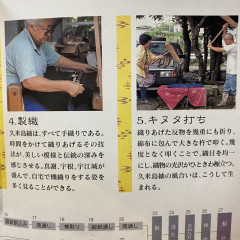

久米島紬は織り上がって終わりではありません

きぬた打ちをして織物を整えます

最後のきぬた打ちはとても緊張する作業だそうです

天候も重要ですしほこりなどのゴミが付かないように最新の注意をして

約120回を5セットから6セット叩きます

最後にしてかなりの重労働です

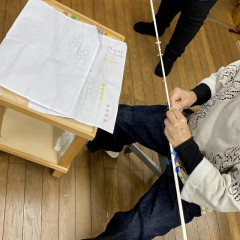

私も実際に持たせていただきましたがかなり重い杵で叩きます

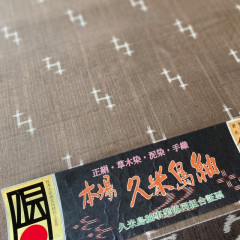

そして最後に組合で厳しいチェックを終えてやっとのことで

制作者の想いのこもった素晴らしい久米島紬が誕生します

制作のお話を伺ってからはもう久米島紬が愛おしくて

思わず反物を抱きしめたくなるような思いでした

1年のうちに織り上がる久米島紬は年々少なくなり稀少な織物になりつつあります

デザインも織子さんのイメージで全て制作される為色や柄も様々

今回の美ら布展でも数点ご用意が出来ました

是非実際にご覧になって織り手の方の想いを感じてみて下さい

この度見学させて頂いた紅型・首里織・読谷山花織・久米島紬の他

宮古織・南風原花織・芭蕉布などもご用意致しました

沖縄の美術館にいる様な見事なお品ばかりです

是非ご期待くださいませ

琉球染織 美ら布展

令和5年 10月11日(水)〜14日(土)